講義で低血糖の際のブドウ糖投与の際に気を付ける点としてアルコール中毒患者の低血糖ではビタミンB1を先に投与すべき(ウェルニッケ脳症、コルサコフ症候群のリスク回避)という話をしていたら、リフィーディング症候群のときはどう考えるべきですか?と尋ねられたのでリフィーディング症候群をまとめました。

概要

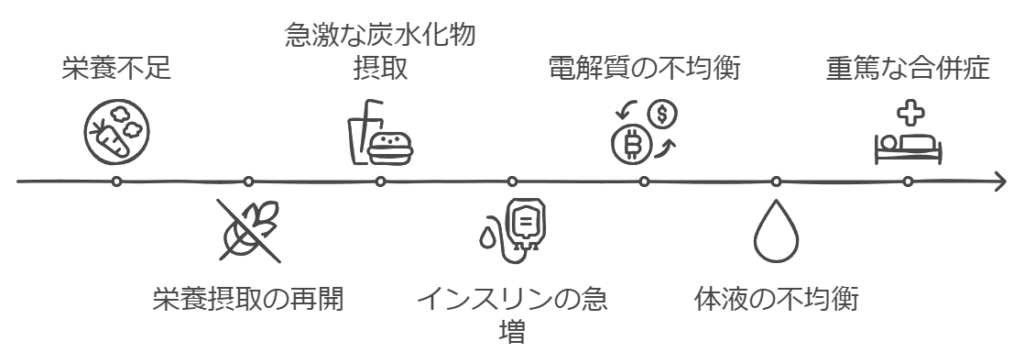

リフィーディング症候群は、長期間にわたる栄養不足や絶食状態にあった人が、急に栄養摂取を再開した際に起こる代謝障害の一種です。特に、急激な炭水化物摂取によりインスリンが大量に分泌されることで、電解質や体液のバランスが崩れ、重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

原因

栄養不足の期間中、体はエネルギー源として脂肪を主に利用し、代謝は「飢餓モード」に入っています。この状態では、体内の電解質(特にリン、カリウム、マグネシウム)が減少しています。

- 急に炭水化物が摂取されると、インスリン分泌が促進され、糖代謝が活性化。

- 細胞内へのリン、カリウム、マグネシウムの移動が増加。

- 血中でのこれらの電解質の急激な低下により、心臓や筋肉、神経系に影響。

リスクの高い人

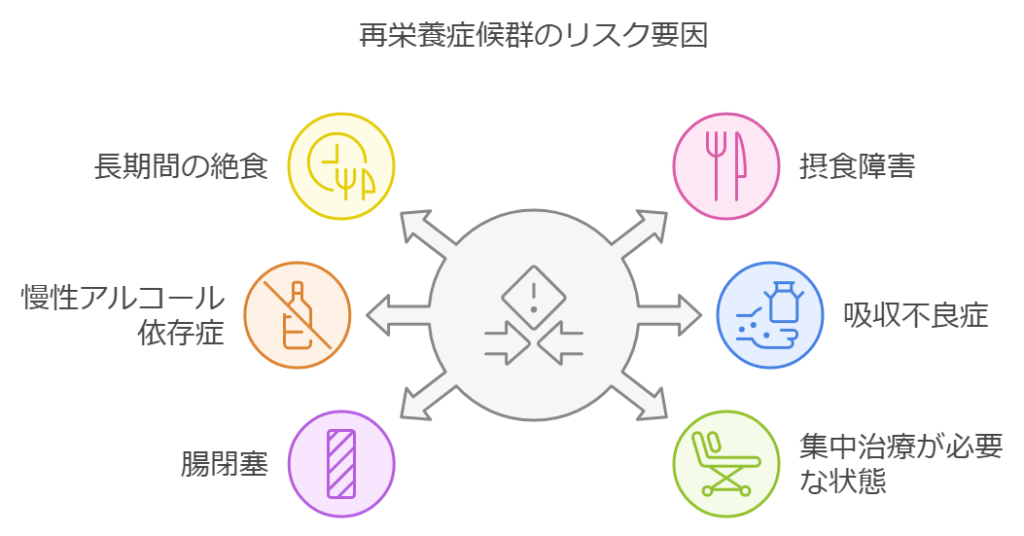

- 長期間の絶食

- 摂食障害(特に神経性無食欲症)

- 慢性アルコール依存症

- 胃腸の吸収不良を伴う疾患(クローン病など)

- 長期にわたる腸閉塞

- 集中治療が必要な状態(敗血症、重症外傷後)

- 手術後やがん治療中の患者

症状

リフィーディング症候群の症状は、以下のような代謝異常により引き起こされます:

- 低リン血症(最も重要な所見)

- 呼吸不全

- 心不全

- 筋力低下、痙攣

- 低カリウム血症

- 不整脈

- 筋力低下、筋肉痛

- 低マグネシウム血症

- 不整脈

- 筋肉の痙攣、振戦

- 体液の過剰な保持(浮腫や心不全)

- 急激な体重増加

- 高血糖症

- 血糖値の急上昇

診断

リフィーディング症候群は、臨床経過や検査値を基に診断されます。

- 血中のリン、カリウム、マグネシウム濃度の測定。

- 血糖値や酸塩基平衡の変化。

- 栄養再開後の症状の発現状況。

治療

- 栄養再開の慎重な計画

- 初期エネルギー摂取量を低く設定(10kcal/kg/日以下から開始)。

- 徐々にエネルギー量を増加させる(1週間かけて適正摂取量に到達)。

- 電解質補正

- リン、カリウム、マグネシウムを適切に補充。

- 必要に応じてビタミンB1(チアミン)を補充(チアミン欠乏によるウェルニッケ脳症を防ぐため)。

- 水分管理

- 体液過剰を防ぐため、点滴の速度や量を調整。

- 血液検査の頻回なモニタリング

- 血中電解質や酸塩基平衡を定期的にチェック。

予防

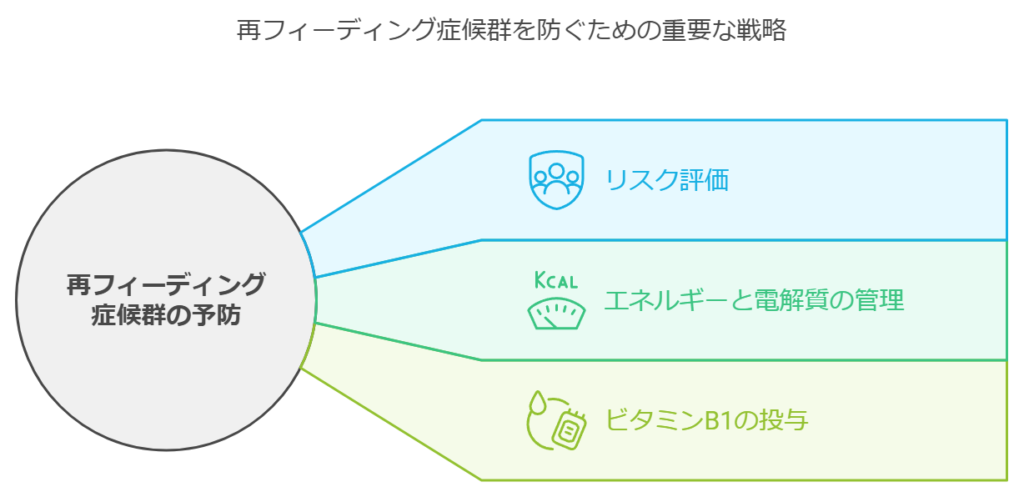

リフィーディング症候群を予防するためには、以下の点に注意が必要です:

- 栄養療法を開始する前にリスク評価を行う。

- 栄養摂取を再開する際、エネルギー量や電解質の管理を慎重に行う。

- 特に高リスク患者には、栄養再開前にビタミンB1を投与する。

注意点

リフィーディング症候群は適切に対応すれば回避可能ですが、放置すると致命的な結果を招くことがあります。医療者が早期に介入することが重要です。