60歳の男性。突然胸痛を訴えたため家族が救急要請した。

救急隊到着時観察所見:意識JCS1。呼吸数28/分。脈拍120/分。血圧130/80㎜Hg。

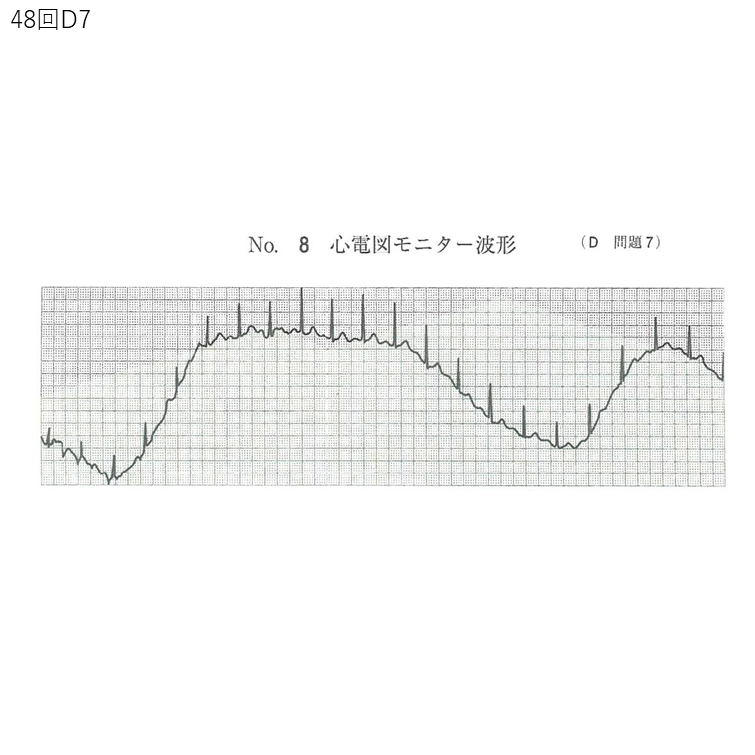

SpO2値98%。全身の発汗が著明である。心電図モニターを測定したときの波形を図(別冊No.8)に示す。

このときの対応として適切なのはどれか。1つ選べ。

1. 汗を拭く。

2. 保温をする。

3. 緊張をやわらげる。

4. 高周波フィルタを使用する。

5. 周辺の電気器具の電源コードを抜く。

【問題の概要と重要ポイント】

- この問題の状況設定のまとめ

- 患者情報: 60歳の男性です。問題文からは基礎疾患に関する具体的な記述はありません。

- 主訴: 「突然胸痛を訴えた」とあり、急性の胸部症状であることがわかります。

- バイタルサイン:

- 意識レベル: JCS 1。刺激しなくても覚醒しているものの、意識清明とは言えない状態を示唆し、見当識障害や意識混濁の可能性があります。

- 呼吸数: 28回/分。成人の正常呼吸数は12~20回/分であり、頻呼吸の状態です。痛み、不安、低酸素状態、あるいは代謝性アシドーシスの代償など、様々な原因が考えられます。

- 脈拍: 120回/分。成人の正常脈拍数は60~100回/分であり、頻脈の状態です。交感神経系の興奮(痛み、不安、恐怖など)、循環血液量減少や心機能低下に対する代償反応、あるいは頻脈性不整脈の可能性などが考えられます。

- 血圧: 130/80 mmHg。現時点では、一般的な基準値内ですが、頻呼吸・頻脈・著明な発汗を伴う胸痛患者であるため、ショック状態へ移行する可能性も念頭に置く必要があります。

- SpO2値: 98%(室内気と仮定)。現時点での酸素飽和度は良好です。

- 観察所見: 「全身の発汗が著明である」。これは非常に重要な所見で、胸痛と合わせて急性冠症候群(ACS)などの重篤な心疾患でよく見られる交感神経過緊張の兆候です。

- 現場の状況: 家族が救急要請したとのことで、自宅などの私的空間である可能性が高いです。

- 救急隊の活動内容: 心電図モニターを装着し、その波形が図(別冊No.8)に示されています。

- 心電図波形 (図 別冊No.8より): 図の心電図波形は、QRS波は比較的規則的に出現しているように見えますが、基線(ベースライン)が大きく上下に揺れ動いています。これは「基線の動揺 (Wandering Baseline)」と呼ばれる典型的なアーチファクト(雑音、偽像)です。このアーチファクトにより、ST部分やT波といった虚血性変化を評価するために重要な部分の正確な判読が困難になっています。

- この問題が受験者に求める理解と判断の核心

この問題は、救急現場で頻繁に遭遇する心電図アーチファクト、特に「基線の動揺」を正確に認識する能力を試しています。さらに、そのアーチファクトの最も可能性の高い原因を、問題文中の患者所見(本症例では「全身の発汗が著明」)と結びつけて特定し、心電図記録の質を改善するための最も適切かつ基本的な初期対応(この場合は汗の拭き取り)を選択できるかという、救急救命士の実践的な判断力と技術を評価しています。

患者が突然の胸痛を訴えているという事実は、急性冠症候群(ACS)のような生命を脅かす可能性のある状態を示唆しており、極めて深刻に受け止めるべきです 1。このような状況では、正確な心電図情報が早期診断、例えばST上昇型心筋梗塞(STEMI)の特定、そしてそれに続く病院前および病院内での迅速な治療開始(例:心臓カテーテル室の早期準備要請 1)のための決定的な指針となります。提示されている心電図のアーチファクト、すなわち基線の動揺は、この極めて重要な診断プロセスを直接的に妨害しています。したがって、アーチファクトを解決することは、単に技術的な問題をクリアするという以上に、臨床的に不可欠かつ緊急性の高い対応と言えます。胸痛という主訴からACSを疑い、その診断と治療方針の決定には心電図が不可欠であるという認識、しかし現状の心電図にはアーチファクトがあり診断を妨げている、だからこそ迅速にアーチファクトを解決する必要がある、という思考の流れが重要です。そして、その原因として患者の著明な発汗が明らかであり、基線の動揺は発汗によって引き起こされる典型的なアーチファクトであるため、汗を拭くという行為が最も直接的かつ簡便な解決策として導き出されます。

【正解の根拠と詳細解説】

- 正解選択肢「1. 汗を拭く。」が正しい理由

- 問題文中のキーワードとの関連:

- 患者所見: 「全身の発汗が著明である」という記述は、心電図に認められるアーチファクトの直接的な原因を強く示唆しています。

- 心電図所見 (図 別冊No.8): 示されている波形は、明らかな「基線の動揺 (Wandering Baseline)」です。これは、心電図の基線が不規則に大きく上下に揺れ動く現象を指します。

- 医学的知識・救急活動の原則に基づく論理的説明:

- 発汗と基線動揺の直接的関係: 著明な発汗は、心電図記録における基線動揺の非常に一般的な原因の一つです。汗は電解質を含んでおり、皮膚表面の電気的インピーダンス(抵抗)を不均一に変化させます。また、汗によって電極が皮膚から浮き上がったり、電極と皮膚との間の接触が不安定になったりすることで、心臓から発せられる微弱な電気信号を安定して捉えることが困難になります 3。実際に、「発汗活動で汗腺管に発生する電位変動によって、不規則な揺れや数10mVくらいまでの変動があります」と、発汗が基線動揺を引き起こす具体的なメカニズムが指摘されています 3。救急現場でのECG品質向上のための指針として、発汗時にはガーゼやアルコール綿を使用して汗を拭き取り、皮膚を乾燥させることが推奨されています。これは、電極の密着性を改善し、安定した電気的接触を確保するためです 4。

- 汗の拭き取りの有効性: 汗を拭き取り、電極装着部位の皮膚を清潔かつ乾燥した状態にすることは、基線の動揺を軽減するための最も直接的、簡便、かつ効果的な初期対応です 4。ある資料では、基線動揺(ドリフト)の対処方法として、「電極装着部位の皮膚を清拭し、汗をタオルでふく」と明確に記載されています 7。この処置により、電極と皮膚との間の電気的接触が改善され、インピーダンスが安定します。結果として基線の動揺が軽減され、より診断価値の高いクリアな心電図波形を得られる可能性が大幅に高まります。

- 胸痛患者における正確な心電図の重要性: 本症例の患者は突然の胸痛を主訴としており、急性心筋梗塞(AMI)や不安定狭心症といった急性冠症候群(ACS)が強く疑われます 1。これらの疾患の診断と治療方針の決定(例えば、ST上昇型心筋梗塞(STEMI)と判断された場合の病院への事前連絡による心臓カテーテル室の準備要請 1)には、正確な心電図情報が不可欠です。アーチファクトによってST変化やT波異常などの重要な虚血性所見が見逃されたり、逆に誤って判断されたりするリスクを回避するため、まずは心電図記録の環境を整え、判読可能な波形を得ることが最優先されます。

病院前救護、特に生命の危機に瀕している可能性のある重症患者を扱う場面では、実施される介入は、理想的には単純明快で、迅速に実施でき、かつ特定された問題に直接的に対処するものであるべきです。本症例における発汗による基線の動揺に対して「汗を拭く」という行為は、これらの基準を完全に満たしています。患者は重篤な状態にある可能性があり、時間は極めて重要です。心電図のアーチファクトは明らかであり、その原因(汗)も患者所見から明らかです。そして、その解決策(汗を拭く)は単純かつ迅速に行えます。他の選択肢は、異なる種類のアーチファクトに対するものであったり、より複雑であったり、あるいは間接的な効果しか期待できなかったりするため、貴重な時間を浪費する可能性があります。これは、救急医療における「最も可能性の高い原因に対し、最も単純で効果的な介入を最初に行う」という重要な原則に合致するものです。

【各不正解選択肢の解説】

- (選択肢1):汗を拭く。

- [これは正解のため、ここでは解説しません。上記「2. 【正解の根拠と詳細解説】」を参照してください。]

- (選択肢2):保温をする。

- なぜ誤りなのか: 問題文には「全身の発汗が著明である」と記載されており、患者は体熱感を感じているか、あるいは交感神経の過緊張(例:痛み、心機能低下による代償反応など)により発汗している可能性が高い状況です。このような状態で積極的に保温を行うことは、さらなる発汗を促し、患者の不快感を増強させる可能性があります。 心電図アーチファクト対策として保温が考慮されるのは、主に寒冷による「シバリング(身震い)」が原因で、「筋電図の混入 (Somatic Tremor)」と呼ばれるアーチファクトが生じている場合です 5。図(別冊No.8)に示された心電図波形は、筋電図特有の細かく不規則なギザギザした波形とは異なり、基線全体のゆっくりとした大きな揺れ(基線の動揺)が特徴です。したがって、本症例のアーチファクトに対して保温は適切な対応ではありません。

- どのような状況であれば正解となり得るか: 患者が明らかに寒さを訴えており、実際にシバリング(身震い)が観察され、かつ心電図に筋電図の混入(細かくギザギザした波形)が見られる場合には、保温は適切な対応となります。しかし、本症例の所見とは合致しません。

- (選択肢3):緊張をやわらげる。

- なぜ誤りなのか: 患者の精神的な緊張や不安も、体動や筋収縮を引き起こし、筋電図混入の一因となることがあります 6。声かけや安心感を与えるようなコミュニケーションは、救急現場における基本的な対応として常に重要です。 しかし、図(別冊No.8)に示されたアーチファクトの主成分は基線の動揺であり、筋電図の混入が主体ではありません。また、本症例では「著明な発汗」という明確な物理的原因がアーチファクトに寄与している可能性が非常に高く、まずそれに対する具体的な処置が優先されます。緊張緩和が基線の動揺を直接的かつ効果的に改善するとは考えにくいため、この選択肢は適切ではありません。

- どのような状況であれば正解となり得るか: 患者が極度の緊張状態にあり、それが原因で頻回な体動、あるいは過呼吸や不規則な呼吸が生じ、結果として筋電図の混入や呼吸性の基線動揺が顕著に見られる場合には、緊張緩和を試みる(例:静かな環境を作る、安心させる声かけをする)ことが有効な場合があります。ただし、アーチファクトの主たる原因が他にある場合は、そちらへの対処が優先されます。

- (選択肢4):高周波フィルタを使用する。

- なぜ誤りなのか: 多くの心電図モニターには、記録される波形から特定の周波数帯のノイズを軽減するためのフィルタ機能が搭載されています。しかし、フィルタの使用は、まず物理的な原因(例:発汗、体動、電極接触不良、外部からの電気的干渉など)を除去する努力をした後、あるいはそれが困難な場合に補助的に考慮されるべきです。安易なフィルタの使用は、心電図の重要な情報(特にST部分やT波の変化)を歪ませる可能性があるため注意が必要です 10。 「高周波フィルタ」という表現は、その指し示す内容によって解釈が分かれる可能性があります。 もし「高周波成分を減衰させるフィルタ(ローパスフィルタ)」を指すのであれば、これは主に筋電図のような比較的高周波のノイズの除去に用いられます 10。図の基線の動揺は、比較的ゆっくりとした低周波のアーチファクトであり、ローパスフィルタは適切ではありません。 もし「低周波成分を減衰させるフィルタ(ハイパスフィルタ)」を指すのであれば、これは基線の動揺のような低周波ノイズの軽減に役立ちます 10。 しかし、本症例では「発汗」という明確な物理的原因があり、それに対する直接的な対処(汗の拭き取り)が最も基本的かつ優先されるべき対応です。フィルタ処理は、原因除去の努力を尽くしてもなお改善しない場合に検討される手段であり、初期対応としては不適切です。

- どのような状況であれば正解となり得るか: 発汗の拭き取り、電極の再装着、体位の工夫など、物理的な原因除去の試みを十分に行ってもなお基線の動揺が改善しない場合、あるいは筋電図の混入が著しく判読を妨げる場合に、適切な種類のフィルタ(基線の動揺ならハイパスフィルタ、筋電図ならローパスフィルタ)の使用を慎重に検討することがあります。ただし、その適用は、フィルタの特性と心電図波形への影響を理解した上で、限定的に行うべきです。

- (選択肢5):周辺の電気器具の電源コードを抜く。

- なぜ誤りなのか: 周辺の電気器具(照明、医療機器、家電製品など)からの電気的干渉によって生じるアーチファクトは、主に「交流障害(ACアーチファクト、ハム波)」と呼ばれます。これは、電源周波数(日本では通常50Hzまたは60Hz)に応じた、規則的で細かい振動(ノコギリの歯のような波形)として心電図に記録されます 6。 図(別冊No.8)に示された心電図波形は、このような交流障害特有の規則正しい高周波の振動ではなく、不規則でゆっくりとした基線の揺れ(基線の動揺)です。したがって、周辺の電気器具の電源コードを抜くことは、この特定のアーチファクトの直接的な解決策にはなりません。

- どのような状況であれば正解となり得るか: 心電図に、50Hzまたは60Hzの周波数に一致する規則的で細かいギザギザした波形(ハム波)が混入している場合には、交流障害が強く疑われます。その際には、原因となっている可能性のある電気器具の電源を一つずつ切ってみる、心電計のアース(接地)を確認する、患者や心電計の位置を移動させてみるなどの対応が適切となります。

この問題は、異なる種類のアーチファクトに対処するための複数の選択肢を提示することで、受験者が視覚的な特徴に基づいて一般的なECGアーチファクトを区別する能力を間接的に試しています。心電図波形が基線の大きくゆっくりとしたうねりを示していることから、これを「基線の動揺」と正確に認識することが重要です 8。そして、筋電図混入に特徴的な細かく速い不規則なスパイク 8 や、交流障害に特有の規則的で高周波の「ノコギリ歯」状パターン 6 とは異なることを理解する必要があります。この鑑別ができて初めて、筋電図混入に対する解決策(例:保温、緊張の緩和)や交流障害に対する解決策(例:電気器具のプラグを抜く)が、この特定の波形に対しては正解である可能性が低いと判断できます。つまり、アーチファクトの種類を正しく見極めることが、適切な対応を選択するための大前提となるのです。

【本症例における判断のポイントと関連知識】

- 正しく解くための思考プロセスと判断の分岐点

- 患者評価と緊急度の判断: 60歳男性、突然の胸痛、頻呼吸(28回/分)、頻脈(120/分)、著明な発汗という所見から、急性冠症候群(ACS)などの重篤な心疾患を強く疑い、迅速な対応が必要であると判断します。

- 心電図モニター装着と波形確認: 迅速に心電図モニターを装着し、波形を確認します。図(別冊No.8)のような波形が表示されたとします。

- アーチファクトの認識: 表示された波形が不安定で、ST部分やT波などの詳細な評価が困難であることに気づきます。これはアーチファクト(雑音・偽像)であると認識します。

- アーチファクトの種類の同定: 基線が大きく不規則に揺れ動いていることから、これは「基線の動揺」であると判断します。

- 原因の推測と患者所見との照合: 患者所見の「全身の発汗が著明」という情報と、基線の動揺の最も一般的な原因の一つである発汗による電極接触不良を結びつけます 3。

- 対応策の選択: アーチファクトの最も可能性の高い原因を除去するための、最も直接的かつ基本的な対応策として「汗を拭く」を選択します。

- (実践における次のステップ) 対応後の再評価: 汗を拭き、必要に応じて電極装着部位の皮膚を清拭・乾燥させた後、再度心電図波形を確認します。基線の動揺が改善し、判読可能な波形が得られたか、あるいは他の種類のアーチファクトが混入していないかを評価します。改善が不十分な場合は、電極の密着不良や誘導コードの断線なども考慮し、追加の対応を検討します。

- 救急現場活動における重要な観察項目、評価項目、処置、連携

- 観察・評価項目:

- 胸痛の性状聴取: OPQRST(Onset: 発症様式, Provocation/Palliation: 増悪・寛解因子, Quality: 性状, Radiation: 放散部位, Severity: 程度, Time: 発症からの時間・持続時間)などを活用し、胸痛に関する情報を詳細に聴取します。

- バイタルサインの経時的変化: 血圧低下、ショック指数(脈拍数/収縮期血圧)の上昇など、ショックの進行を示唆する徴候の出現に注意し、繰り返し評価します。

- 12誘導心電図の記録と評価: アーチファクトを除去した後、速やかに12誘導心電図を記録し、ST変化(上昇・低下)、異常Q波、冠性T波、不整脈の有無などを評価します 1。過去の心電図があれば比較します。

- 随伴症状の確認: 呼吸困難、悪心・嘔吐、冷汗(本症例では既に著明)、めまい、失神、肩や顎への放散痛などの有無を確認します。

- 処置:

- 酸素投与: SpO2 94%未満の場合や呼吸困難の訴えが強い場合に考慮します(JRC蘇生ガイドライン等を参考に、地域のプロトコルに従う)。本症例ではSpO2 98%と良好ですが、重度の胸痛や呼吸促拍がある場合は、医師の指示に基づき投与を検討することもあります。

- 静脈路確保: 重症化や薬剤投与に備え、早期に太めの静脈路を確保することが望ましいです。

- 薬剤投与 (医師の具体的指示下):

- ニトログリセリン: 収縮期血圧が一定以上(例:90mmHg以上、施設により基準は異なる)で、右室梗塞の合併やホスホジエステラーゼ5阻害薬(シルデナフィル等)の使用が否定されれば、舌下投与を考慮します 1。

- アスピリン: ACSが疑われ、禁忌(アスピリン喘息、消化管出血など)がなければ、早期の経口投与を考慮します 1。

- 体位の管理: 患者が最も楽な体位(通常はセミファウラー位や座位)をとらせます。

- 関係機関との連携:

- 医療機関への早期連絡(病院前通知): ACSが強く疑われる場合、特に12誘導心電図でSTEMI(ST上昇型心筋梗塞)が疑われる場合は、速やかに受け入れ医療機関(特に緊急カテーテル治療が可能な施設)に連絡し、患者情報、心電図所見(可能であれば伝送)、到着予測時刻などを伝え、カテーテル室の準備を要請します 1。

- メディカルコントロール体制の活用: 処置の判断に迷う場合や、プロトコル外の対応が必要な場合は、地域のメディカルコントロール医師に指示、指導、助言を求めます。

- 救急救命士としての倫理的配慮や安全管理上の注意点

- プライバシーの保護: 心電図測定やその他の処置を行う際は、特に女性患者の場合など、不必要な身体の露出を避け、プライバシーに配慮します。

- 説明と同意 (インフォームド・コンセント): 実施する観察や処置について、患者が理解できる言葉で可能な範囲で説明し、同意(あるいは少なくとも黙示の同意)を得るよう努めます。緊急度が高い場合は、救命を優先しつつ事後説明も考慮します。

- 皮膚の清拭・処置における注意: 汗を拭く際は、皮膚を過度に擦って損傷させないよう注意します。アルコール綿を使用する場合は、アルコール過敏症の既往がないか確認します。電極装着部位の剃毛が必要な場合は、カミソリによる皮膚損傷を避け、安全な方法で行い、可能であれば患者の同意を得ます 4。

- 感染防護: 患者の血液や体液に接触する可能性があるため、標準予防策(手指衛生、個人防護具の適切な使用など)を遵守し、自身と患者双方の感染リスクを最小限に抑えます。

この問題は心電図アーチファクトという技術的な側面に焦点を当てていますが、救急現場での活動はそれだけに留まりません。救急救命士は、単に心電図の波形を整えるだけでなく、苦痛を抱え、生命の危機に瀕している可能性のある患者全体を管理しています。心電図アーチファクトの修正は、より正確な患者評価と適切な治療へと繋げるための一つの手段に過ぎません。この技術的スキルは、臨床的評価(本症例ではACSの認識)、他の必要な介入(酸素投与、静脈路確保、プロトコルに基づく薬剤投与など)、関係各所とのコミュニケーション(患者本人、家族、そして受け入れ医療機関)、さらには安全管理や倫理的配慮といった、より広範な患者ケアの枠組みの中に統合されて初めて意味を持ちます。最良の救急救命士は、ケアの技術的側面と人間的側面の両方に優れている必要があります。この問題は範囲が限定的ではあるものの、常にこのより大きな枠組みの中で自身の行動を位置づけることが重要です。

【学習の要点と応用】

- この問題を解く上で不可欠となる重要な医学的知識、関連法規、プロトコル

- 心電図アーチファクトの種類、波形の特徴、主な原因の理解:

- 基線の動揺: 発汗、呼吸性変動、電極の接触不良・体動、誘導コードの動きなど 3。

- 筋電図混入: シバリング(寒冷、発熱)、体動(不随意運動含む)、精神的緊張、疼痛など 6。

- 交流障害 (ハム波): 周囲の電気製品からの電磁誘導、アース不良、電力線との近接など 6。

- アーチファクトへの基本的な対処法の習得:

- 原因に応じた物理的・環境的な除去策を優先する(例: 発汗→拭き取り・清拭、シバリング→保温、体動→体位の安定化・声かけ、電気製品→電源OFFまたは距離を置く)。

- 電極装着部位の適切な皮膚前処理(清拭、乾燥、必要に応じた剃毛)の重要性と方法 4。

- 電極の装着状態(密着性、使用期限、ゲルの乾燥)、誘導コードの接続や断線の確認と、必要に応じた再装着や交換。

- 急性冠症候群 (ACS) の典型的な初期症状と重要な観察ポイントの理解:

- 突然発症の胸痛(締め付けられる、圧迫されるような痛みなど)、胸部不快感、左肩・頸部・下顎などへの放散痛。

- 冷汗(発汗)、悪心・嘔吐、呼吸困難、顔面蒼白、めまいなどの随伴症状。

- バイタルサインの変化、特にショックの徴候(血圧低下、頻脈、末梢冷感など)。

- 胸痛患者に対する標準的な初期対応プロトコルの理解と実践:

- JRC蘇生ガイドラインや所属地域の救急活動プロトコルに基づく、酸素投与の適応と方法、安静の保持、静脈路確保の意義と手技、医師の具体的指示に基づく薬剤投与(ニトログリセリン、アスピリンなど)の適応・禁忌・投与方法・副作用 1。

- 心電図フィルタ機能の基本的な知識と適切な使用に関する理解:

- 各種フィルタ(ハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、ハムフィルタ/ノッチフィルタ)の役割と、どのようなアーチファクトに有効か。

- フィルタ使用時の注意点(ST変化など波形への影響の可能性)を理解し、安易な使用を避け、物理的な原因除去を優先することの重要性 10。

- さらに学習を深めるべき領域や応用

- 多様なアーチファクトの波形パターンの識別訓練: 実際の心電図症例やシミュレーション教材を活用し、様々な種類のアーチファクトを迅速かつ正確に見分ける能力を養う。

- 12誘導心電図の系統的な読影能力の向上: アーチファクトが除去されたクリアな心電図から、虚血性変化(ST上昇、ST低下、異常Q波、冠性T波など)、不整脈、電解質異常などを示す所見を正確に読み取るトレーニングを積む。特にACSにおける心筋梗塞部位と心電図変化のパターンの関連性を深く理解する。

- 困難な状況下での心電図記録技術の習得: 狭隘な場所、振動のある救急車内、興奮している患者や体動の多い患者など、困難な環境下でもできる限り質の高い心電図を記録するための工夫やテクニック(電極の固定方法、体位の工夫など)を学ぶ。

- 心電図伝送システムの有効活用: 記録した12誘導心電図を迅速かつ正確に受け入れ医療機関へ伝送し、医師による早期診断と治療準備(例:PCIチームの招集)に貢献するための知識と技術を習得する。

- 胸痛をきたす疾患の鑑別診断: 胸痛を主訴とする患者に対して、ACS以外にも大動脈解離、肺血栓塞栓症、緊張性気胸、心タンポナーデなど、生命を脅かす可能性のある疾患を常に念頭に置き、それぞれの特徴的な症状、所見、心電図変化、および初期対応について学習を深める。

以下に、主な心電図アーチファクトとその特徴、基本的対策をまとめた表を示します。これは、救急救命士を目指す皆さんが現場で遭遇する可能性のある一般的なアーチファクトについて、簡潔で参照しやすい形で要約したものです。主な心電図アーチファクトとその特徴・基本的対策

| アーチファクトの種類 | 波形の特徴 | 主な原因 | 基本的対策 |

| 基線の動揺 (Wandering Baseline) | 基線が不規則に大きく上下する | 発汗、呼吸性変動、電極の接触不良・浮き、体動、誘導コードの動き | 汗の拭き取り・皮膚清拭、電極の再装着・固定、呼吸の安定化、コードの整理 |

| 筋電図混入 (Somatic Tremor) | 細かく不規則なギザギザした波が混入 | シバリング(寒冷・発熱)、体動、精神的緊張、疼痛、不随意運動 | 保温、体位の安定化、リラックスさせる声かけ、必要なら筋弛緩の依頼(医療機関内) |

| 交流障害 (AC Interference/Hum) | 50Hzまたは60Hzの規則的な細かい振動(ノコギリ歯状) | 周囲の電気製品からの干渉、アース不良、電力線との近接、誘導コードのループ | 電気製品の電源OFF・移動、アース確認、心電計・患者の位置変更、コードを束ねる |

| 電極外れ・断線 (Interrupted Baseline / Loose Electrode) | 基線が途切れる、直線になる、大きく振り切れる | 電極の完全な剥離、誘導コードの断線、コネクタの接触不良 | 電極の再装着・交換、誘導コードの確認・交換 |

本問は心電図アーチファクトへの基本的な対応を問うものでしたが、その背景には迅速かつ正確な診断が求められる重篤な状態が隠れています。一つ一つの知識と技術を確実に身につけ、臨床判断能力を高めていってください。皆さんのご活躍を心より応援しています。

引用文献

- 発表者の COI 開示 – 厚生労働省, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000790654.pdf

- 救急専門医が教える 怖い胸痛 まずすべき対応 – Antaa Slide, 6月 6, 2025にアクセス、 https://slide.antaa.jp/article/view/d20f1f916e2d4f53

- 心電図におけるノイズの原因と除去 – 医療機器情報ナビ, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.iryoukiki.jp/chiryo/1890/

- PR16: 12-Lead ECG Acquisition – BCEHS Handbook, 6月 6, 2025にアクセス、 https://handbook.bcehs.ca/clinical-practice-guidelines/pr-clinical-procedure-guide/pr16-12-lead-ecgs/pr16-12-lead-ecg-acquisition/

- 12-Lead ECG Tips For Special Situations – EMS1, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.ems1.com/ems-products/cpr-resuscitation/articles/12-lead-ecg-tips-for-special-situations-aYTEjlUzik93nqUA/

- kir159440.kir.jp, 6月 6, 2025にアクセス、 http://kir159440.kir.jp/giringi3/shiryou/056.pdf

- これだけは知っておいて欲しい 心電図検査の基礎知識, 6月 6, 2025にアクセス、 http://kir159440.kir.jp/giringi3/shiryou/055.pdf

- EKG: Chapter 7 Flashcards – Quizlet, 6月 6, 2025にアクセス、 https://quizlet.com/597268838/ekg-chapter-7-flash-cards/

- www.smmgmd.com, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.smmgmd.com/guide-to-understanding-ecg-artifact#:~:text=Muscle%20tremor%20artifacts%20appear%20as,Cold%20temperatures.

- ECG Signal Quality: A Practical Guide for ECG Readings | GE HealthCare (United States), 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.gehealthcare.com/insights/article/ecg-signal-quality-a-practical-guide-for-ecg-readings

- What are high pass filter and low pass filter in ECG settings? – YouTube, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=dJeWl6sSf6A

- きれいにとれるシリーズ アーチファクトの種類と対策, 6月 6, 2025にアクセス、 https://naraamt.or.jp/Academic/kensyuukai/2005/kirei/kirei_noise/kirei_noise.html

- AC Interference on ECG Tracings – Midmark, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.midmark.com/service-support/technical-support/online-training/diagnostic-knowledge-base/ac-interference-on-ecg-tracings

- Artifacts on EKG Flashcards – Quizlet, 6月 6, 2025にアクセス、 https://quizlet.com/775641710/artifacts-on-ekg-flash-cards/

- Running the EKG and Artifact ECG Interpretation #319 – Practical Clinical Skills, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.practicalclinicalskills.com/lesson-ekg/1110/running-the-ekg-and-artifact

- 【モニター心電図】正しい貼り方!管理の方法!【看護師】 – YouTube, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=XRHYAsO_ReU&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD

- モニター心電図の装着法 | 看護roo![カンゴルー], 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.kango-roo.com/learning/2170/