55歳の男性。自宅で胸部不快感が起こり治まらないため救急要請した。

救急隊到着時、路上で胸部を押さえて待っており、自力で救急車に近づいてきた。

救急隊はストレッチャーで車内収容し心電図モニター(Ⅱ誘導)を装着した。

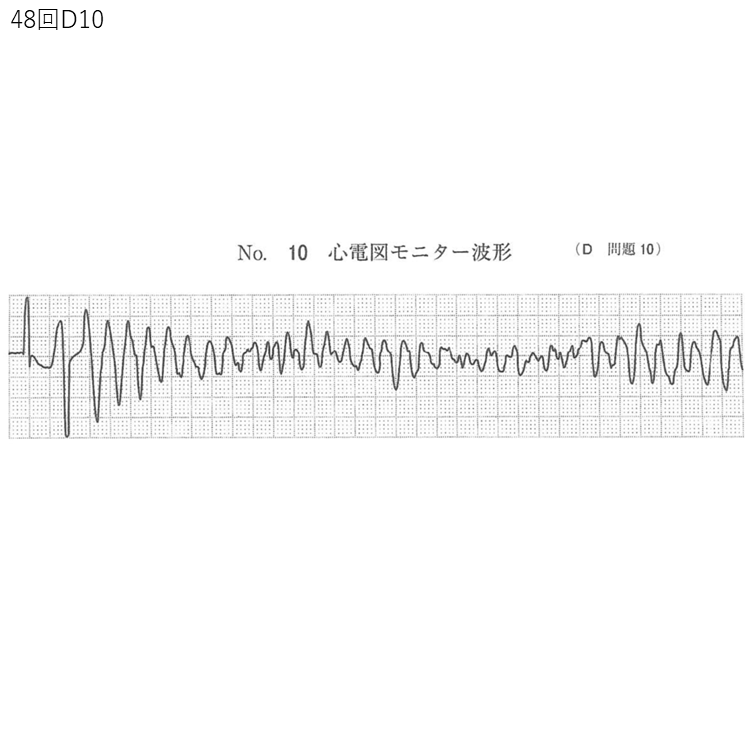

その直後、傷病者の反応がなくなり下顎が引き下げられ口をパクパクさせるような呼吸状態となった。その際の心電図モニター波形(別冊No.10)を示す。

救急隊が直ちに行うべき対応はどれか。2つ選べ。

1. 胸骨圧迫

2. 補助換気

3. 血圧測定

4. 高濃度酸素投与

5. 除細動パッド装着

【問題の概要と重要ポイント】

この問題は、救急現場における心停止、特に心室細動(VF)に対する初期対応の的確な判断を問うものです。

- 状況設定のまとめ

- 患者情報: 55歳の男性。基礎疾患に関する記述はありません。

- 主訴: 自宅での胸部不快感。これは急性冠症候群(ACS)を疑わせる典型的な症状であり、ACSは心室細動などの致死性不整脈の主要な原因となり得ます 1。

- 現場到着時の状況: 路上で胸部を押さえて救急隊を待っており、自力で救急車に近づいてきました。この時点では意識があり、歩行も可能であったことから、ある程度の循環動態は保たれていたと考えられます。しかし、このような状態から急変する可能性を常に念頭に置く必要があります。

- 救急隊の活動と患者の急変: 救急隊は傷病者をストレッチャーで車内収容し、心電図モニター(Ⅱ誘導)を装着しました。その直後、傷病者の反応がなくなり、急変しました。救急隊員が目撃した状況下での心停止(目撃された心停止)であり、迅速な対応が求められます。

- 観察所見(急変時): 反応がなくなり、下顎が引き下げられ口をパクパクさせるような呼吸状態となりました。これは**死戦期呼吸(agonal breathing)**と呼ばれる、心停止時に見られる異常な呼吸パターンです 2。死戦期呼吸は有効な換気ではなく、心停止の徴候として認識することが極めて重要です。JRC(日本蘇生協議会)ガイドラインでも、反応がなく、呼吸がないか普段どおりの呼吸(死戦期呼吸を含む)でない場合は心停止と判断するよう指導しています 4。

- 心電図モニター波形(別冊No.10): 提示された心電図波形は、不規則で無秩序な電気的興奮が連続する**心室細動(Ventricular Fibrillation: VF)**を示しています。P波、QRS波、T波の区別がつかず、基線が細かく揺れ動く特徴的な波形です。心室細動は、心室が有効な収縮を失い、血液を送り出せない状態であり、迅速な電気的除細動が唯一の治療法です 1。

- 問題の核心

この問題が受験者に求めているのは、救急隊が目撃した心停止事例において、心電図波形から心室細動(VF)を迅速かつ正確に認識し、死戦期呼吸を心停止の徴候として正しく判断した上で、JRC蘇生ガイドラインに基づいた最も優先度の高い初期対応を2つ選択できるかという点です。単に知識を問うだけでなく、現場での観察所見とモニター情報を統合し、即座に適切な行動に繋げる実践的な判断能力を評価しています。

【正解の根拠と詳細解説】

指定された正解選択肢は「1. 胸骨圧迫」と「5. 除細動パッド装着」です。これらの選択肢がなぜ正しいのか、問題文中の情報と医学的知識、救急活動の原則に基づいて解説します。

- 正解選択肢1: 胸骨圧迫

- 根拠: 傷病者は「反応がなくなり」、「下顎が引き下げられ口をパクパクさせるような呼吸状態」(死戦期呼吸)を呈し、心電図モニターは心室細動(VF)を示しています。これらは心停止状態であることを明確に示しています 1。心停止、特にVFでは、心臓は有効な血液を全身に送り出すことができなくなるため、脳やその他の重要臓器への酸素供給が途絶え、不可逆的なダメージが進行します。 質の高い胸骨圧迫は、心臓が停止している間に人工的に血流を維持し、電気的除細動が成功するまでの間、また自己心拍が再開するまでの間、重要臓器の灌流を保つために不可欠な処置です 1。JRC蘇生ガイドライン2020においても、心停止を認識したら直ちに胸骨圧迫を開始することが強く推奨されています 4。

- 着目すべき問題文中のキーワード: 「反応がなくなり」、「下顎が引き下げられ口をパクパクさせるような呼吸状態」、「心電図モニター波形(心室細動)」。これらの情報が揃った時点で、心停止と判断し、即座に胸骨圧迫を開始する必要があります。

- 詳細解説: 心室細動(VF)は、心室の個々の心筋が無秩序に興奮し、心室全体として有効なポンプ機能を完全に失った状態です 1。この結果、心拍出量はゼロとなり、血圧も測定不能となります。この状態が続けば、数分以内に脳機能は回復不可能なダメージを受け、死に至ります。 問題文中の「反応がない」および「死戦期呼吸」は、心停止の明確な徴候です 4。特に死戦期呼吸は、一見呼吸しているように見えるため、心停止の判断を遅らせる原因となり得ますが、これは有効な換気ではなく、心停止直後にしばしば観察される現象です。救急救命士は、これを的確に心停止のサインと捉えなければなりません。 JRC蘇生ガイドラインでは、反応がなく、正常な呼吸がない(または死戦期呼吸のような普段どおりでない呼吸の)場合、直ちに胸骨圧迫を開始することを求めています 4。これは、救命の連鎖における最初の、そして極めて重要な医療介入です。胸骨圧迫の質も重要であり、「強く(成人の場合、胸が約5cm沈む深さで、6cmを超えないように)、速く(1分間に100~120回のテンポで)、絶え間なく(中断を最小限に)、そして毎回の圧迫後に胸壁を完全に元の位置に戻す(完全な圧迫解除)」ことが求められます 4。本症例のような目撃された心停止では、早期の胸骨圧迫開始が救命率向上に直結します。

- 正解選択肢5: 除細動パッド装着

- 根拠: 心電図モニター波形が心室細動(VF)であることを確認した場合、最も効果的かつ根本的な治療法は早期の電気的除細動です 1。電気的除細動を行うためには、まず除細動パッドを傷病者の胸部の適切な位置に迅速に装着する必要があります。 JRC蘇生ガイドライン2020では、心室細動(VF)または無脈性心室頻拍(pVT)に対して、可及的速やかな電気的除細動を推奨しています 4。

- 着目すべき問題文中のキーワード: 「心電図モニター波形(別冊No.10)を示す」。この波形が心室細動であることを読み取ることが、この選択肢を選ぶ上での絶対条件です。

- 詳細解説: 心室細動(VF)は、電気的無秩序状態であり、これを正常な調律に戻すためには電気ショック(除細動)が唯一有効な手段です。除細動の実施が1分遅れるごとに、救命の可能性は約7~10%低下すると言われています 3。したがって、VFを確認したら、一刻も早く除細動を行う準備を開始しなければなりません。 本症例では、心電図モニターが装着された直後にVFが確認されています。これは、救急隊が使用する除細動器(多くの場合、マニュアルモード付きの除細動器や、AEDモードを備えたモニター体型除細動器)が既に傷病者のそばにあり、使用可能な状態であることを意味します。 したがって、VFを確認した救急隊員は、胸骨圧迫を開始する隊員と並行して、もう一人の隊員が直ちに除細動パッドを装着し、除細動の準備を進めるべきです。パッドの適切な装着位置(標準的には右前胸部と左側胸部、または前胸部と背部)を確認し、皮膚に密着するように迅速に貼り付けることが重要です 4。パッド装着後、速やかにエネルギー充電を行い、安全を確認した上で通電(ショック)を実施します。この一連の行動を迅速かつ確実に行うことが、VFからの救命において決定的な要素となります。胸骨圧迫と除細動パッド装着は、VFに対する初期対応として同時に、最優先で行われるべき2つのアクションです。

【各不正解選択肢の解説】

- (選択肢2)補助換気

- なぜ誤りなのか(初期対応としての優先順位): 心室細動(VF)による心停止の初期対応において、胸骨圧迫と早期除細動が他のいかなる処置よりも優先されます。JRC蘇生ガイドライン2020 4 や国際的なガイドライン 3 では、特に成人の目撃された心停止の初期においては、まず質の高い胸骨圧迫を開始し、除細動の準備を整えることが強調されています。気道確保や補助換気も重要な処置ですが、胸骨圧迫や除細動パッド装着といった、直接的に循環を補助し、VFを停止させる処置よりも優先順位は低くなります。特に、気道確保やバッグバルブマスクによる換気に時間を費やし、胸骨圧迫の中断時間が長くなることは、予後を悪化させる可能性があるため避けるべきです 4。心停止発生直後の数分間は、血液中および肺内に残存する酸素があるため、胸骨圧迫によるその酸素の循環維持がより重要とされています。

- 正解となり得る状況: 心停止の原因が溺水、気道異物による窒息、薬物中毒など、原発性の低酸素血症であると強く疑われる場合には、換気の重要性が相対的に高まります。しかし、本症例では胸部不快感を主訴としており、心原性心停止、特にVFが強く示唆されるため、この限りではありません。 一般的には、胸骨圧迫と除細動の準備が整い、最初のショックが行われた後、または高度な気道確保(気管挿管や声門上気道デバイスの使用)が行われた後に、胸骨圧迫30回に対して2回の人工呼吸を行うか、高度気道確保後であれば約6秒に1回の非同期的な換気を行います 4。本問では「直ちに行うべき対応はどれか。2つ選べ。」とあり、心停止確認直後の最初の2つのアクションを問われているため、補助換気は正解となりません。

- (選択肢3)血圧測定

- なぜ誤りなのか: 傷病者は反応がなく、死戦期呼吸を呈し、心電図は心室細動(VF)を示しています。これは心停止状態であり、心臓から有効な血液が送り出されていないことを意味します 1。心停止状態では、血圧は測定不能(ゼロまたは極めて低い値で、通常の血圧計では感知できない)であり、この状況で血圧測定を試みることは全くの時間の浪費です。それにより、救命に不可欠な胸骨圧迫や除細動の開始が遅れることになり、傷病者の予後を著しく悪化させます。 心停止の診断は、反応の消失、正常な呼吸の消失(または死戦期呼吸の存在)、そして医療従事者の場合は頸動脈などの脈拍の消失(10秒以内で確認)によって行われます 4。血圧測定は心停止の診断基準には含まれていません。

- 正解となり得る状況: 血圧測定は、心停止状態では絶対に行うべきではありません。自己心拍再開(ROSC)後や、心停止には至っていないショック状態(例:急性心筋梗塞で血圧が低下しているが意識はある場合など)の患者の循環評価には不可欠な観察項目ですが、本症例のような心室細動による心停止の状況では完全に不適切です。

- (選択肢4)高濃度酸素投与

- なぜ誤りなのか(初期対応としての優先順位): 補助換気と同様に、心室細動(VF)による心停止の初期対応において、高濃度酸素投与は胸骨圧迫と早期除細動よりも優先順位が低くなります。まず心臓のポンプ機能を人工的に補助する(胸骨圧迫)ことと、VFという電気的無秩序状態を解除する(除細動)ことが先決です。酸素を投与しても、有効な循環がなければ組織に届きませんし、VFが持続していれば心機能は回復しません。 酸素投与自体は、心停止蘇生中において推奨される処置であり、JRCガイドラインでも、CPR中は可能な限り高濃度(100%)の酸素を投与することが推奨されています。しかし、それは胸骨圧迫や除細動の準備と並行して、またはそれらが開始された後に、補助換気が開始されるタイミングで行われるべき処置です。最初の2つの即時対応には含まれません。

- 正解となり得る状況: 胸骨圧迫が開始され、除細動パッドが装着され、除細動器の充電が進められている間に、チームの他のメンバーが酸素投与の準備(酸素ボンベの開栓、リザーバー付きバッグバルブマスクの接続など)を行い、補助換気が開始されると同時に高濃度酸素を供給するのは適切な手順です。しかし、「直ちに行うべき対応はどれか。2つ選べ」という問いに対しては、胸骨圧迫と除細動パッド装着が最優先となります。

【本症例における判断のポイントと関連知識】

この問題を正しく解き、同様の事態に適切に対応するためには、以下の思考プロセス、判断の分岐点、および関連知識が重要となります。

- 思考プロセスと判断の分岐点

- 状況認識: 傷病者が目の前で意識を失い、呼びかけにも反応が消失したことを覚知します。

- 呼吸評価: 「口をパクパクさせる」呼吸状態を観察します。ここで重要な判断分岐点は、「これは有効な呼吸か、それとも死戦期呼吸か?」です。死戦期呼吸は心停止の徴候であり、正常な呼吸ではないと正しく判断することが、迅速なCPR開始に繋がります 2。

- 心電図確認: 同時に、または直ちに心電図モニターを確認します。表示された波形が心室細動(VF)であると迅速に同定します。VFの波形は特徴的であり(不規則で細かい振幅の波が連続し、QRS群が識別できない)、他の不整脈との鑑別が求められます。

- 治療方針決定: 反応なし、死戦期呼吸、心電図上VFという3つの情報から、傷病者は心停止(VF)状態であると確定診断します。JRC蘇生ガイドラインに基づき、直ちに胸骨圧迫を開始し、並行して除細動の準備(パッド装着)を行うことを決定します。この決定は、1秒を争う状況下で迅速に行われなければなりません 4。

- 救急現場活動における重要事項

- 迅速な初期評価(ABCDEアプローチなど): 反応(意識レベル)、気道、呼吸、循環(脈拍、心電図、皮膚所見など)の確認を系統的かつ迅速に行います。本症例では、心電図モニターが装着されていたため、循環評価の一環としてVFが即座に判明した点が重要です。

- 質の高いCPRの実施:

- 胸骨圧迫は、「強く、速く、絶え間なく、完全に圧迫解除」を遵守します 4。

- 救急隊が複数いる場合は、明確な役割分担(例:一人が胸骨圧迫、もう一人が除細動準備と気道管理など)を行い、効率的に蘇生処置を進めます。胸骨圧迫は疲労により質が低下するため、1~2分ごとに交代することが推奨されます 4。

- 早期除細動: VFまたは無脈性心室頻拍(pVT)に対しては、1分1秒でも早い除細動が救命率を向上させます。パッド装着、充電、通電までの一連の流れをスムーズに行えるよう訓練しておく必要があります 1。

- チームダイナミクス(CRM:Crew Resource Management の原則):

- 明確なリーダーシップと、各隊員への具体的な指示。

- 効果的なコミュニケーション(指示の復唱確認など、クローズドループコミュニケーションの徹底)。

- 各隊員の役割の明確化と、互いの行動をモニターし補完し合う連携体制。効果的なチームワークは、複数の処置を同時に、かつ遅延なく行うために不可欠です。

- 安全管理:

- 除細動時の通電においては、隊員および周囲の者の安全を最優先に確認します(「離れてください!」といった明確な声かけ、酸素マスクやバッグバルブマスクの一時的な傷病者からの離脱など)。

- 標準予防策(グローブ、マスク、ゴーグルなど)を遵守し、感染リスクを管理します。

- 医療機関との連携:

- 心停止事案であることを早期に医療機関(特に救命救急センターなど高度な治療が可能な施設)に連絡し、受け入れ要請を行うとともに、現場の状況(VFによる心停止であること、蘇生処置の内容、発生からの経過時間など)を的確に伝達します。

- 倫理的配慮と安全管理上の注意点

- 倫理的配慮: 救命を最優先としますが、蘇生の適応や中止の判断については、医師の指示や地域のメディカルコントロール体制下におけるプロトコルに厳密に従います。

- 安全管理:

- 除細動器の日常点検と、安全な使用方法の習熟(充電中・通電時の注意喚起、エネルギー選択の確認など)。

- 傷病者の体が濡れている場合や、金属面に接触している場合は、感電のリスクがあるため、安全を確保してから除細動を行います。

- 薬剤投与を行う場合は、薬剤の種類、投与量、投与経路のダブルチェックを徹底します(本症例ではまだ薬剤投与の段階ではありませんが、蘇生全体を通して重要です)。

【学習の要点と応用】

この問題を解き、類似の臨床場面で適切に対応できるようになるためには、以下の知識、プロトコルを確実に習得し、さらに学習を深めることが重要です。

- 不可欠となる知識・プロトコル

- 心停止の迅速な認識: 反応なし、正常な呼吸なし(死戦期呼吸を心停止のサインとして認識することを含む)が基本です 4。

- 心室細動(VF)の心電図所見と病態生理の理解: 特徴的な不規則な波形を他の不整脈と区別でき、VFが致死的であり、血行動態が完全に破綻している状態であることを理解している必要があります 1。

- JRC蘇生ガイドライン(特にBLSおよびALSアルゴリズム)の熟知: 心室細動(VF)および無脈性心室頻拍(pVT)に対する治療戦略(胸骨圧迫の優先、早期除細動、除細動後のCPR再開、薬剤投与のタイミングと種類など)を正確に記憶し、適用できることが求められます 4。

- 質の高い胸骨圧迫の技術とその生理学的意義の理解: 適切な深さ、速さ、圧迫解除、そして中断を最小限にすることの重要性を理解し、実践できる技術が必要です 4。

- 除細動器(AEDおよびマニュアルデフィブリレーター)の安全かつ迅速な使用方法: パッドの適切な装着位置、エネルギー選択(マニュアルモードの場合)、通電時の安全確認手順などを確実に実行できることが不可欠です 4。

- 学習の深化と応用

- 他の致死的不整脈への対応: 心室細動(VF)以外の心停止リズム、すなわち無脈性心室頻拍(pVT)、心静止(Asystole)、無脈性電気活動(PEA)の心電図所見、病態、そしてそれぞれに対する治療アルゴリズムの違いを明確に理解することが重要です。特に、VF/pVTはショック適応リズムですが、心静止やPEAはショック非適応であり、対応が異なります。

- 高度な気道確保と換気戦略: バッグバルブマスク換気のより高度な技術(両手保持法など)、声門上気道デバイス(ラリンゲアルマスク、i-gel®など)の適応と挿入手技、さらには気管挿管の適応、手技、確認方法について深く学習し、手技を習熟する必要があります。

- 心停止後症候群(PCAS: Post-Cardiac Arrest Syndrome)の管理: 自己心拍再開(ROSC)後の管理は、最終的な神経学的予後を大きく左右します。目標体温管理療法(TTM)、適切な循環・呼吸管理、血糖コントロール、そして心停止の原因検索と治療の重要性について理解を深めるべきです。 7

- 特殊な状況下での蘇生: 低体温症に伴う心停止、溺水、薬物中毒、妊婦の心停止など、特殊な状況下では標準的な蘇生アルゴリズムに加えて考慮すべき点や修正すべき点があります。これらの状況への対応についても学習が必要です。

- シミュレーション訓練の積極的な活用: 心停止は高頻度に遭遇するものではありませんが、一度発生すれば迅速かつ的確な対応が求められる、極めてクリティカルな状況です。知識の習得だけでなく、チームでの蘇生処置、効果的なコミュニケーション、ストレス下での意思決定能力を高めるために、高機能シミュレーターを用いたシナリオベースの訓練を定期的に、かつ積極的に行うことが強く推奨されます。実際の臨床場面に近い状況での反復訓練が、知識を実践的なスキルへと昇華させます。

- 心室細動(VF)における初期対応の優先順位

| 優先順位 (同時進行あり) | 対応 | 根拠・JRCガイドライン上の位置づけ | 本症例でのポイント |

| 1 (胸骨圧迫) | 胸骨圧迫の開始/継続 | 心停止時の循環維持、重要臓器への酸素供給の確保。JRCのBLS/ALSアルゴリズムにおいて最優先事項の一つ。 4 | 反応なし、死戦期呼吸、VF確認後、直ちに開始する。 |

| 1 (除細動準備) | 除細動パッド装着 | VFに対する唯一の根治的治療である電気的除細動の準備。JRCのALSアルゴリズムにおいて早期除細動を強く推奨。 4 | VF確認後、胸骨圧迫と並行して他の隊員が迅速に装着する。 |

| 2 | (パッド装着後) 除細動器の充電と通電(ショック) | VFの電気的無秩序状態を解除し、正常な心調律への回復を試みる。 | パッド装着後、速やかに充電し、安全確認の上で通電する。ショック後は直ちに胸骨圧迫を再開する。 |

| 3 | 気道確保・補助換気 | 酸素化と二酸化炭素排出を維持する。胸骨圧迫30回に対し2回の換気(高度気道確保前)。 4 | 胸骨圧迫と除細動を最優先とし、その後、または人員がいれば並行して実施する。 |

| 4 | 静脈路確保・薬剤投与 | アドレナリンなどの心拍再開を補助する薬剤の投与経路を確保する。VF/pVTでショック後も持続する場合などにアドレナリン投与を考慮。JRC ALS。 7 | 初期対応としては優先度が低い。蘇生が遷延する場合や、ROSC後の管理で重要となる。 |

この表は、心室細動という特定の状況下での行動の優先順位を明確にし、なぜ他の選択肢が初期の2つのアクションとして選ばれないのかを視覚的に理解する助けとなります。JRCガイドラインに基づいた行動の階層性を示すことで、受験者の思考整理に役立ちます。

この解説が、あなたの深い理解と国家試験合格の一助となることを願っています。日々の学習と訓練を大切にし、自信を持って試験に臨んでください。

引用文献

- Ventricular fibrillation – Symptoms & causes – Mayo Clinic, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ventricular-fibrillation/symptoms-causes/syc-20364523

- 死戦期呼吸とは?『JRC蘇生ガイドライン2020』での対応【バイタルサインの常識#9】, 6月 6, 2025にアクセス、 https://expertnurse.jp/articles/id=13700

- 11 things to know to save a life with CPR | American Heart Association, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.heart.org/en/news/2023/02/01/11-things-to-know-to-save-a-life-with-cpr

- 一次救命処置 – JRC 日本蘇生協議会 -, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.jrc-cpr.org/wp-content/uploads/2022/07/JRC_0017-0046_BLS.pdf

- JRC 蘇生ガイドライン 2020 及び救急蘇生法の指針 2020(医療従事 …, 6月 6, 2025にアクセス、 https://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/23/%E6%B3%A8%E9%87%88%EF%BC%A083%EF%BC%A002%E3%80%80%E3%80%90%E5%88%A5%E7%B4%99%E3%80%91%E3%80%80%E6%95%91%E6%80%A5%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

- Ventricular fibrillation – Diagnosis & treatment – Mayo Clinic, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ventricular-fibrillation/diagnosis-treatment/drc-20364524

- 術中心停止 プラクティカルガイド – 日本麻酔科学会, 6月 6, 2025にアクセス、 https://anesth.or.jp/files/pdf/practical_guide_for_central_arrest.pdf

- 成人の二次救命処置 – JRC 日本蘇生協議会 -, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.jrc-cpr.org/wp-content/uploads/2022/07/JRC_0047-0150_ALS.pdf

- Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support | American Heart …, 6月 6, 2025にアクセス、 https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/adult-basic-and-advanced-life-support

- JRC蘇生ガイドライン2020について – AEDライフ, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.aed-life.com/information/aed/gl2020/

- 倒れている人をみたら 心肺蘇生の手順 – 東京消防庁, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu_adv/life01-2.html

- 応急手当の知識と技術。いざというときに備えて身につけておきましょう | 政府広報オンライン, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/200801/1.html