30歳の女性。うつ病の既往があり、連絡が取れないため心配した友人が訪問した。

アパート1階、玄関ドアは鍵が掛かっていなかったため中に入った。室内にはおらず、浴室ドアは鍵が掛かっており人影が見えたが声をかけるも応答がないため救急要請した。

救急隊は「30歳女性、浴室内、急病人」の指令内容により単隊で救急出場した。

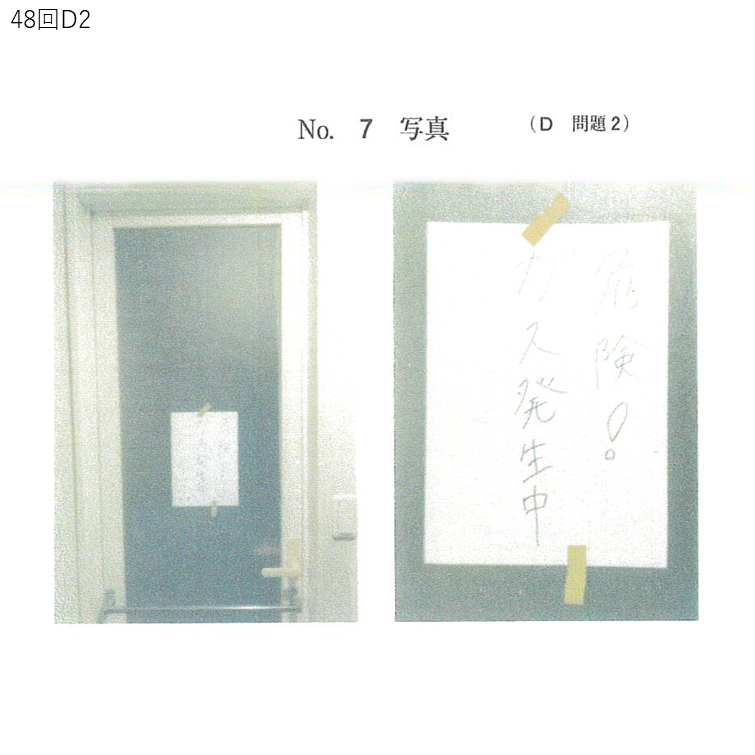

救急隊到着時、友人の案内で浴室に向かうと、浴室ドアに張り紙が貼ってあった。写真(別冊No.7)を示す。

救急隊が直ちに行うべき対応はどれか。1つ選べ。

1. 警察へ通報する。

2. 鍵を壊し救出する。

3. 状況を再聴取する。

4. 進入可能な窓を探す。

5. 消防隊を応援要請する。

【問題の概要と重要ポイント】

- 状況設定のまとめ

本問題は、30歳の女性が連絡不能となり、心配した友人がアパート1階の自宅を訪問した場面から始まります。女性はうつ病の既往があります。玄関ドアは施錠されておらず、友人が中に入ると室内には不在でした。しかし、浴室のドアは施錠されており、内部に人影が見えるものの、呼びかけに応答がないという状況です。このため、友人が救急要請を行いました。

救急隊は「30歳女性、浴室内、急病人」という指令内容に基づき、単独の救急隊(単隊)として出場しました。現場到着後、友人の案内で浴室に向かうと、浴室ドアに何らかの「張り紙」が貼られているのを発見しました。この「張り紙」の内容は写真(別冊No.7)で示されるとありますが、問題文からはその具体的な内容は読み取れません。しかし、この「張り紙」の存在自体が、本問題の状況判断における極めて重要な要素となります。 - 問題の核心

この問題が受験者に求めているのは、救急現場到着時に予期せぬ危険を示唆する情報(本問では「浴室ドアの張り紙」)に遭遇した際、傷病者への早期接触という原則よりも、まず隊員自身の安全確保と状況に応じた適切な応援要請を優先する判断ができるかという点です。

特に、単独の救急隊(単隊)では対応が困難である可能性が高い状況(例:化学物質による汚染、密室からの救出困難など)を迅速に認識し、より専門的な知識、技術、装備を有する消防隊(救助隊や化学物質対応部隊などを含む)の必要性を判断し、直ちに応援を要請する能力が試されています。

この「張り紙」は、状況を単なる「急病人」から一変させる可能性を秘めています。うつ病の既往がある傷病者が浴室という密室で応答がない状況に加え、ドアに張り紙がある場合、硫化水素などの有毒ガスを用いた自殺企図が強く疑われます 1。このような場合、救急隊員が不用意にドアを開放したり内部に進入したりすることは、隊員自身の生命に危険を及ぼす二次災害に直結します。単独の救急隊(通常2~3名)では、このような特殊な状況に対応するための装備(陽圧式空気呼吸器、化学防護服、ガス検知器など)や人員が不足しているため、自隊のみでの活動には限界があります。したがって、現場の状況を的確に評価し、必要に応じて速やかに専門部隊の応援を要請することが、結果として傷病者の安全かつ迅速な救出と、隊員の安全確保の両立に繋がるのです。

【正解の根拠と詳細解説】

- 正解選択肢:5. 消防隊を応援要請する。

- 論理的根拠

正解が「5. 消防隊を応援要請する。」である理由は、現場状況から化学物質(特に硫化水素ガスなど)による汚染やその他の危険が強く示唆され、救急隊(単隊)のみでは安全な活動が困難であると判断されるためです。

- 「張り紙」の重大性とその示唆するもの

問題文中の「浴室ドアに張り紙が貼ってあった」という記述は、この事案における最重要情報です。密閉された浴室、応答のない傷病者、そしてうつ病の既往という背景を考慮すると、このような状況での「張り紙」は、硫化水素ガス等の有毒ガスを発生させての自殺企図を強く疑わせるものです 1。

実際に、硫化水素ガスによる自損事故現場では、「有毒ガス発生中」「危険」「まぜるな危険」といった内容の張り紙がされていることが報告されています 1。これらの張り紙は、内部に危険な状態が存在することを外部に知らせる意図で貼られている可能性が高く、救急隊員にとっては極めて重要な警告となります。 - 救急隊(単隊)の活動限界と隊員安全の絶対的優先

救急隊は、傷病者の観察、評価、処置、搬送を主な任務としており、通常、有毒ガス環境下での活動に必要な陽圧式空気呼吸器(SCBA)、ガス検知器、化学防護服といった特殊な装備を常時積載・使用しているわけではありません。また、単隊(通常2~3名)では、安全管理を徹底しながら危険区域内に進入し、救出活動や除染活動を行うことは人員的にも不可能です。

このような状況で、救急隊が張り紙の警告を無視して安易に浴室ドアを開放したり、内部に進入しようとしたりすれば、隊員自身が有毒ガスに曝露し、活動不能に陥るか、最悪の場合には殉職するという二次災害を引き起こす危険性が極めて高くなります。救急活動の大原則は、まず隊員の安全確保(Scene Safety)であり、安全が確認できない状況での活動は厳に慎むべきです 3。危険な状況を認識しながら、自身の安全を確保せずに活動を開始することは、さらなる要救助者を生み出すことになりかねません。 - 消防隊(救助隊・化学隊等)の専門的能力と役割

消防隊、特に救助隊や化学物質災害対応部隊(NBC災害対応部隊などと呼ばれることもあります)は、密室からの救出活動、危険物や有毒ガス環境下での活動に必要な専門知識、高度な訓練、そして特殊な装備(SCBA、化学防護服、ガス検知器、油圧式救助器具などの破壊器具等)を有しています 4。

したがって、本件のように化学物質による汚染が強く疑われ、かつ密室内に要救助者がいる状況では、まず消防隊の応援を要請し、現場の安全確保(ガス濃度測定、危険区域設定など)、状況評価、適切な救出方法の決定と実行をこれらの専門部隊に委ねることが、最も迅速かつ安全な傷病者救出に繋がります。応援要請の基準として、自隊のみでは対処困難な特殊な救急活動が必要と認められる場合が挙げられており、本件はこれに該当します 6。

- 着目すべき問題文中のキーワード

- 「浴室ドアに張り紙」: この一文が、状況の危険性を一気に高める最大の警告サインです。この情報を見逃さず、その意味を正しく解釈することが求められます。

- 「単隊で救急出場」: 救急隊の装備や人員が限られていることを示しており、自隊のみでの対応が困難である可能性を示唆する重要な背景情報です。

- 「鍵が掛かっており人影が見えたが声をかけるも応答がない」: 傷病者が密室内に閉じ込められ、自力での脱出が期待できず、緊急性が高い状態であることを示しています。しかし同時に、その密室が危険な空間である可能性も示唆しています。

- 「うつ病の既往」: 自殺企図の可能性を高める背景情報の一つとして考慮すべきですが、直接的な行動決定要因ではありません。ただし、「張り紙」と結びつくことで、硫化水素等を用いた計画的な自殺の可能性をより強く示唆します。

- 関連する医学的知識・救急活動の原則

- 現場の安全確認 (Scene Safety First): 救急活動における最優先事項は、救急隊員自身の安全、そして関係者(本件では友人)や一般市民の安全、二次災害の防止です。危険が予見される場合、または危険の有無が不明な場合は、安全が確認されるまで不用意に接近・進入してはなりません。

- 応援要請の基準: 自隊の能力を超える状況(例:特殊な救助資機材が必要、危険物の存在、多数傷病者、暴力や武器の危険など)を認識した場合、速やかに適切な応援(消防隊、警察、ドクターカー、DMATなど)を要請することが標準的な活動手順です 7。

- 硫化水素中毒の危険性: 硫化水素は、低濃度でも眼や呼吸器への刺激症状を引き起こし、高濃度では嗅覚を麻痺させ(腐卵臭を感じなくなる)、急速な意識障害、呼吸停止、心停止をきたし、致死率が非常に高い有毒ガスです 2。救助者がこのガスに曝露すれば、同様の危険に晒されます。

【各不正解選択肢の解説】

- 1. 警察へ通報する。

- なぜ誤りなのか: 本件は自殺企図の可能性があり、最終的には警察の介入(現場検証、検視など)が必要となる事案です。しかし、「救急隊が直ちに行うべき対応」としては優先順位が異なります。現時点での最優先課題は、浴室内にいる傷病者の生命の危機への対応と、それに介入しようとする救急隊員自身の安全確保です。警察は、直接的な救出活動や有毒ガス環境下での活動、危険物処理を行う専門機関ではありません。したがって、警察への通報が、傷病者の救命や隊員の安全確保に直結する最初の行動とは言えません。 自殺企図者への対応ガイドラインにおいても、警察への連絡は、患者が興奮して暴れる場合や、治療を拒否して立ち去ろうとする場合、あるいは違法行為が関与する場合などに考慮されるものであり、現場での初期対応としては、まず生命の安全と危険回避が優先されます 8。この状況では、まず危険な環境から傷病者を安全に救出するための専門力を持つ消防隊の活動が不可欠です。警察への通報は、消防隊の活動と並行して、または消防隊到着後に状況が把握できてからでも遅くはありません。

- 正解となり得る状況: 現場で明確な犯罪行為が進行中である場合(例:人質立てこもりで、犯人が浴室に立てこもり危険物を撒くと脅迫している)、または救急活動に対する明白な妨害や危険が第三者によって引き起こされている場合(例:興奮した群衆が救急隊に危害を加えようとしている)など、隊員の安全確保のために警察力の介入を最優先で求めるべき状況はあり得ます。しかし、本問題の状況設定はこれらとは異なります。

- 2. 鍵を壊し救出する。

- なぜ誤りなのか: 「張り紙」の存在は、浴室内部が硫化水素などの有毒ガスで汚染されている可能性を強く示唆しています。このような状況で、適切な個人防護具(陽圧式空気呼吸器、化学防護服など)を装着せずに鍵を破壊しドアを開放すれば、高濃度の有毒ガスが流出し、救急隊員自身がそれに曝露して活動不能になるか、最悪の場合は殉職する危険性が極めて高いです。 救急隊は通常、このような化学物質汚染環境に対応するための特殊な破壊器具や呼吸保護具を装備していません 4。また、仮にドアを開放できたとしても、内部の傷病者に接触するまでに隊員が被毒するリスクは避けられません。「臭気のある車両や部屋等の扉を絶対に開けないでください」という警告は、まさにこのような状況を指しています 2。

- 正解となり得る状況: 「張り紙」がなく、有毒ガスの危険性が低いと客観的に判断され(例:単なる体調不良で浴室から出られない、窓越しに内部の状況が確認できガス以外の危険がないと判断できるなど)、かつ内部の傷病者の状態が極めて悪く一刻を争う場合で、他に迅速な救出手段がない限定的な状況であれば、鍵の破壊も考慮されるかもしれません。しかし、その場合でも単独の救急隊による破壊・進入はリスク評価を慎重に行い、可能な限り応援を待つべきです。本問では「張り紙」という明確な危険情報があるため、この選択肢は明確に誤りです。

- 3. 状況を再聴取する。

- なぜ誤りなのか: 既に第一発見者である友人から「連絡が取れない」「うつ病の既往がある」「浴室ドアが施錠され、中から応答がない」「人影が見える」という重要な情報は得られています。さらに、救急隊自身が「浴室ドアに張り紙」という、危険を示唆する決定的な情報を現認しています。 これ以上の聴取で得られる情報が、直ちに行うべき安全確保と専門部隊への応援要請という判断を覆す可能性は極めて低いです。むしろ、危険が予見される状況を放置したまま時間を浪費し、傷病者の救出が遅れる、あるいは隊員が危険に晒されるリスクを高めることになりかねません。 自殺企図者への対応においては情報収集が重要とされていますが 8、それは主に患者の精神状態の評価や背景の理解のためであり、本件のような物理的な危険が目の前にある状況での最優先行動ではありません。危険を回避し、安全な活動体制を整えることが先決です。

- 正解となり得る状況: 現場の状況が全く不明確で、危険性の有無も判断できないような場合(例:通報内容が非常に曖昧、第一発見者の情報が錯綜している、何が起きているのか全く見当がつかないなど)には、まず状況を整理し、活動方針を決定するために、関係者からの再聴取が重要となることがあります。しかし、本問では「張り紙」という具体的な情報が、状況の危険性を明確に示唆しています。

- 4. 進入可能な窓を探す。

- なぜ誤りなのか: 選択肢2「鍵を壊し救出する」と同様の理由で、たとえ浴室に窓があり、そこから進入できたとしても、内部が有毒ガスで汚染されているという根本的な危険性は何ら変わりません。防護装備なしでの進入は、進入経路に関わらず極めて危険です。 また、一般的に窓からの進入は、ドアからの進入と比較して困難で時間を要することが多く、さらなる危険(高所からの転落、窓ガラスによる受傷など)を伴う可能性もあります。硫化水素が疑われる現場では、いかなる経路であれ、安全が確認されるまでは内部に進入すべきではありません 1。

- 正解となり得る状況: 火災現場などで、炎や煙によって正面ドアからの進入が不可能だが、窓からであれば比較的安全に、かつ迅速に要救助者に到達できると判断される場合など、限定的な状況ではあり得ます。しかし、本問のような化学物質による汚染が強く疑われる状況では、進入経路の選択以前に、まず専門部隊による安全評価と対応が必要です。

【本症例における判断のポイントと関連知識】

- 最優先事項の認識

- 「張り紙」=危険のサイン: 浴室ドアに貼られた「張り紙」は、単なるメモではなく、自殺企図、特に硫化水素などの化学物質使用の可能性を示唆する極めて重要な危険サインであると即座に認識する必要があります。この認識が、その後の行動選択の起点となります 1。

- 隊員安全の絶対優先: 傷病者を一刻も早く救いたいという救急救命士の使命感は非常に重要ですが、それ以上に救助者自身の安全が確保されなければ、さらなる犠牲者(二次災害)を生み出すことになり、結果的に本来の傷病者の救助も遅れてしまいます。危険を冒して活動することは、プロフェッショナルな判断とは言えません 3。

- 単隊活動の限界の理解と応援要請の判断

- 装備・人員の不足: 単独の救急隊(単隊)では、化学物質汚染が疑われる密室への進入、救出活動は、装備(SCBA、化学防護服、ガス検知器等)、人員、専門訓練の面から不可能です。この限界を正しく認識することが重要です。

- 適切な応援の選択: このような状況では、化学防護装備や破壊器具、ガス検知器等を備え、専門的な訓練を受けた消防隊(救助隊、化学隊など)の応援が不可欠です。応援要請は、自隊の能力不足を補い、より安全かつ効果的な活動を行うための標準的な手順です 7。躊躇なく、速やかに応援を要請する判断が求められます。

- 現場活動の原則

- 安全な距離の確保: 危険が疑われる区域(本件では浴室ドア付近)からは十分な距離をとり、可能であれば風上を意識するなどの安全行動を徹底します。不用意な接近は避けるべきです 1。

- 情報収集と伝達: 第一発見者である友人から得られる情報(患者の既往歴、発見時の具体的な状況、張り紙に気づいた経緯など)は、危険回避行動を優先した上で、安全な場所で聴取します。そして、得られた重要な情報は、後続の応援部隊や指令センターに正確かつ迅速に伝達し、組織的な対応を促します。

- 立ち入り禁止措置と言葉かけ: 一般市民や関係者(本件では動揺している可能性のある友人)が危険区域に不用意に近づかないよう、避難誘導や注意喚起を行います。「危険ですので、こちらでお待ちください」といった具体的な指示と、友人の心情に配慮した言葉かけが重要です。

- 関連知識

- 硫化水素中毒:

- 発生源: 温泉地、火山ガス、下水処理場、化学工場、そして近年では洗剤等を混合することによる自殺目的での人為的発生が問題となっています。

- 特性: 特有の腐卵臭がありますが、高濃度では嗅覚が麻痺し臭いを感じなくなるため注意が必要です。空気より重いため、低所に滞留しやすい性質があります。可燃性ガスでもあります。

- 毒性機序: 細胞のエネルギー産生を担うミトコンドリアのシトクロムオキシダーゼを阻害することで細胞内呼吸を停止させ、全身の細胞機能を障害します。

- 症状: 低濃度曝露では眼・鼻・喉の刺激症状(結膜炎、鼻炎、咽頭炎)、頭痛、めまい、嘔気など。中濃度では気管支炎、肺炎、肺水腫。高濃度曝露では、急速な意識障害、痙攣、呼吸麻痺、心停止に至り、数呼吸で即死することもあります 2。

- CBRNE災害の初期対応: Chemical(化学剤)、Biological(生物剤)、Radiological(放射性物質)、Nuclear(核物質)、Explosive(爆発物)による災害の総称です。本件はChemical災害の可能性があり、その際の基本原則(現場の安全確保、検知・識別、通報・応援要請、汚染拡大防止、除染など)の知識が求められます。救急隊は、まず自身の安全を確保し、専門部隊の到着を待つことが原則です。

- 救急活動における警察との連携: 自殺企図、変死、その他事件性が疑われる事案では、警察への通報と現場保存、情報共有が重要となります。ただし、本問のような生命の危機と隊員の安全確保が最優先される状況では、まず消防への応援要請が先決です。警察への連絡は、状況に応じて並行して行うか、消防隊到着後に行います 8。

- 倫理的配慮と安全管理上の注意点

- 救護義務と安全確保のバランス: 救急救命士には傷病者を救護する倫理的義務がありますが、それは自身の安全が確保されているという大前提に基づきます。無謀な行動は、倫理的にも許容されません。

- 第一発見者(友人)への対応: 友人は、友人の安否を気遣い、また目の前の状況に大きな精神的ショックと不安を感じている可能性が高いです。冷静かつ共感的な態度で接し、安全な場所へ誘導し、状況を丁寧に聴取するとともに、二次被害に遭わないよう最大限配慮します。過度な詮索は避け、必要な情報を得るに留めます。

- 情報管理: 現場で得られた情報、特に自殺企図に関連する可能性のある情報は、傷病者及び関係者のプライバシーに深く関わるため、その取り扱いには細心の注意を払い、関係機関以外には漏洩しないよう厳重に管理する必要があります。

救急隊(単隊)と消防隊(専門部隊)の能力比較(化学物質汚染が疑われる密室事案において)

| 能力/装備 | 救急隊(単隊) | 消防隊(救助隊/化学隊等) |

| 呼吸保護 | サージカルマスク、N95マスク(限定的) | 陽圧式空気呼吸器(SCBA) |

| 身体防護 | 標準感染防止衣 | 化学防護服、耐熱服など |

| 危険物検知 | 原則なし(一部部隊で携帯も) | 各種ガス検知器、化学剤検知器 |

| 破壊/進入器具 | なし/バール等の軽微なもの(限定的) | 油圧スプレッダー、カッター、ドアオープナー、エンジンカッター等 |

| 専門訓練 | 医療処置、標準的な救急活動中心 | 危険物対応訓練、密室・閉鎖空間救助訓練、NBC災害対応訓練 |

| 活動人員 | 通常2~3名 | 複数隊による編成、指揮隊による統制活動が可能 |

この表は、化学物質による汚染が疑われる密室という特殊な状況において、救急隊(単隊)と専門的な消防隊との間には、装備、訓練、活動能力に大きな差があることを示しています。この差を理解することが、適切な応援要請の判断に繋がります。

【学習の要点と応用】

- この問題を解く上で不可欠となる重要な医学的知識、関連法規、プロトコルなど

- 現場の状況評価(Scene Size-up)と危険予知: 現場到着時の第一印象、通報内容、そして「張り紙」のような些細に見える情報から、硫化水素等の化学物質による汚染といった重大な危険を予知する能力。常に最悪の事態を想定し、安全を最優先に行動する。

- 救急隊の活動限界と応援要請基準の理解と遵守: 自隊の能力(装備、人員、訓練レベル)では安全かつ効果的に対応できない事案(特にCBRNE関連事案、特殊な救助を要する事案)を迅速に判断し、管轄の消防本部が定める応援要請基準やプロトコルに従い、適切な応援(消防隊、救助隊、化学隊、警察、DMAT等)を遅滞なく要請する 7。

- 隊員自身の安全確保策の徹底(二次災害防止): 危険が予見される区域には不用意に進入せず、安全な距離を確保し、風向を考慮(風上を確保)するなどの基本的な安全行動を徹底する。二次災害の発生は、救助活動全体の破綻を意味します 1。

- 硫化水素等による化学災害の基礎知識の習得: 硫化水素をはじめとする代表的な化学物質の特性(毒性、発生源、臭い、比重、燃焼性など)、曝露による中毒症状、現場対応における具体的な注意点(不用意な換気の禁止、進入禁止、適切な個人防護具の選択など)を正確に理解しておく。

- 関係機関との連携要領の習熟: 消防、警察、保健所、医療機関等の関係機関との役割分担を理解し、特に多数傷病者発生時や特殊災害時において、現場活動を円滑に進めるための情報共有や連携要領(合同指揮所の設置など)を習熟する。

- この問題のテーマに関連して、さらに学習を深めるべき領域や、他の類似問題・発展問題へ応用できる考え方、知識の活用法など

- CBRNE災害対応訓練への積極的な参加と知識のアップデート: 化学災害を含む特殊災害は発生頻度が低いものの、一度発生すると甚大な被害をもたらす可能性があります。消防機関等が主催するCBRNE災害対応訓練に積極的に参加し、個人防護具の正しい着装・脱衣方法、簡易除染を含む除染手順、現場での指揮体制や情報伝達方法などを実践的に学ぶとともに、最新の知見やガイドラインを常にアップデートしておくことが重要です。

- 自殺企図傷病者への対応プロトコルの再確認と精神科リエゾン: 本件は自殺企図の可能性が高い事案です。傷病者が救出された後の対応として、自殺企図のサインやリスク評価の方法、精神科医療への適切な連携(リエゾン)、関連する法規(精神保健福祉法に基づく措置入院の要件など)について理解を深める必要があります 8。ただし、本問の段階では、まず危険な環境からの安全な救出が最優先課題であることを見誤ってはなりません。

- 類似・発展問題への応用思考:

- 「工場内で異臭がして作業員が複数倒れている」「農家の納屋で農薬を飲んだかもしれないと通報があった」「密閉された車内で練炭を使用しているようだ」など、化学物質への曝露や酸素欠乏が疑われる他の救急事案においても、本問と同様の思考プロセス(①安全確保と危険評価、②自隊の限界認識、③速やかな応援要請、④専門部隊による活動、⑤救出後の医療介入)を応用することができます。

- マンホール内、タンク内、トンネル内、地下室など、いわゆる「密室」や「閉鎖空間」での救急事案では、常に酸素欠乏や有毒ガス発生のリスクを念頭に置き、安易な進入を絶対に避け、まずガス濃度測定等の安全確認と専門部隊の応援を考慮するべきです。

- コミュニケーション能力の向上(METHANEレポート等の活用): 応援要請時や関係機関への状況報告において、現場の危険性、傷病者の状況、必要な支援内容などを簡潔かつ明確に伝えるためのコミュニケーション技術を磨くことが重要です。例えば、多数傷病者発生時等に用いられるMETHANEレポート(Major incident, Exact location, Type of incident, Hazards, Access, Number of casualties, Emergency services present and required)の考え方を応用し、情報を整理して伝達する訓練が有効です。また、精神的に動揺している可能性のある第一発見者や関係者に対して、冷静かつ共感的に対応し、必要な情報を聴取しつつ安心感を与える声かけや説明を行う能力も重要です。

引用文献

- 硫化水素ガスによる巻き添え事故にご注意ください。|安全・安心 …, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.ishikarihokubu.jp/anzen-anshin/kyukyu-kyujo/ryuukasuiso.html

- 硫化水素ガスによる異臭への対応|岐阜市公式ホームページ, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/syoubou/1001427/1001435.html

- www.pref.yamanashi.jp, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/5185/20shiryou.pdf

- 交通救助対応(車両解体)訓練を実施しました(中消防署 …, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/syoubou/news2/1008541/1051153.html

- 車両破壊(窓 ドア) | 令和消防クラブ, 6月 6, 2025にアクセス、 https://syoubou.club/rescue-car-window/

- www.city.zushi.kanagawa.jp, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.city.zushi.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/656/1-20220120194539.pdf

- 大東四條畷消防組合消防隊及び救急隊等との連携活動に関する基準, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.ds119.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/u211RG00000132.html

- www.mhlw.go.jp, 6月 6, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/07_2.pdf